Glarner Alpen im Gespräch

Wie ein Puzzle aus verschiedensten, anspruchsvollen Einzelteilen entsteht schlussendlich ein sehr ansprechendes Ganzes. Das erfahren die zahlreichen Gäste von Christian Beglinger und Maya Rhyner über die Entstehung des neuen Glarner Alpbuches «Zwischen Morgenweide und Abendrot».

nee: «Achtung, das Buch darf nicht vor dem Einschlafen geöffnet werden, da sonst die ganze Nacht gelesen wird!», meinte Christian Beglinger bei der Vernissage des Buches. Die vielfältigen Informationen über jede Alp im Kanton Glarus, verknüpft mit spannenden Geschichten der Älpler, untermalt mit grandiosen Bildern, können süchtig machen. Und nicht nur die Touristen und Alpwanderer, sondern auch die Bäuerinnen und Bauern schmökern gerne im umfangreichen Werk, wie man aus den Aussagen von Cornelia Dürst, Irene Lütschg oder Balz Durscher erfahren konnte.

Dieser erzählte aus der Sicht der Alpgenossenschaft Obstalden und Mühlehorn etwas über ihre Alpen. Er nahm die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch die letzten Jahrhunderte zu den Anfängen der Alpen, die mehrheitlich im Besitze der Klöster, der Adeligen oder gutbetuchter Bürger waren. Im Laufe der Zeit wurden die Alpen abgetauscht, gehandelt oder verspielt und kamen so in den Besitz der Alpgenossenschaft Obstalden und Mühlehorn, welche nun zuständig ist für die Verpachtung, die Einhaltung der Vorgaben von Bund und Kanton und den Unterhalt der Alpen.

Das Schlusspodium unter der Leitung von Delia Landolt bot Gelegenheit, nochmals tiefer ins Entstehen des Buches einzutauchen und offene Fragen zu beantworten. Wunderschöne Bilder, gekonnt zusammengestellt von Giorgio Hösli, untermalten den Anlass, welcher vom Kulturforum Brandluft organisiert wurde. Die passende, musikalische Umrahmung bot Kurt Zwicky mit seiner Handorgel.

Sommer, Musik und pure Lebensfreude: The Liptons in der Burgmaschine

Bunte, lockere Hawaii-Hemden, kuschlige Tierpantoffeln an den Füssen, ein ansteckendes Strahlen im Gesicht, so stehen die jungen Bandmitglieder im Saal. Marc am Schlagzeug gibt den Rhythmus vor, die Hände greifen die ersten Akkorde und die Liebeserklärung an den Sommer, das Chillen am Walensee findet den Weg durch den gut gefüllten Saal in der Burgmaschine. «Lago Mio», der Song, der ins Blut geht, eine Eigenkomposition der Band bringt die Unbeschwertheit der Jugend und die Wärme des Sommers zum Publikum.

nee. The Liptons, die junge Band aus Glarus Nord, überrascht an diesem Konzertabend, organisiert vom Kulturforum Brandluft, mit einem vielseitigen Programm und überzeugt mit ihrem musikalischen Können. Nebst Eigenkompositionen wie «Untied», «Delusional», «Brave» oder eben «Lago Mio» spielen sie auch Covers, zum Beispiel von «Englishman» oder «Für immer uf di». Als Sänger, überzeugend durch alle Tonlagen, fungiert Roman Staubli, Piano, oftmals verstärkt durch Raffi Müller, Guitar. Sven Keller, als Ersatz für den ferienhalber abwesenden Pascal Hösli, Guitar und Marc Gamma, Drums, vervollständigen die Band.

Es wäre aber zu kurz gegriffen, zu sagen, dass die Band nur durch ihr musikalisches Können überzeugt. Die Gestaltung des Konzerts, ihre Performance während des zweistündigen Konzerts lebt förmlich von der jugendlichen Leichtigkeit, der ungebändigten Freude am Musizieren und der unerwarteten Überraschungen. So spielen Roman und Raffi ihre Duette inmitten des gebannt zuhörenden Publikums und drücken den Songs «You found me» und «Stick Season» einen eigenen Stempel auf. Unter anderem beim Song «Neomi», einer wunderschönen Eigenkomposition von Sven Keller, aber auch bei anderen Stücken, verstärken Sarina Christen, Tenorsax, This Neeracher, Trumpet, und Thomas Zahner, Handorgel, die Band.

Spätestens bei «Das gitts scho», einer weiteren Eigenkomposition von Roman Staubli, gibt es kein Halten mehr – nicht bei der Band und nicht beim begeisterten Publikum. Es wird geklatscht, gewippt und mitgesummt, die Freude ist im ganzen Saal zu spüren. Wer an diesem Abend dabei ist, nimmt nicht nur Melodien mit nach Hause, sondern auch ein Stück Sommer, Lebensfreude und die unvergessliche Energie von The Liptons.

Die letzte Äbtissin von Säckingen

Langsam, aber stetig füllte sich der Bohlensaal, die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer warteten gespannt darauf, etwas über die letzte Äbtissin von Säckingen zu erfahren. Und die Referentin und Autorin Sandhya Hasswani wusste spannend und kompetent darüber zu berichten.

nee. Die Herrischrieder Autorin Sandhya Hasswani verknüpfte in ihrem Vortrag die Geschichte der Fürstäbtissin Marianna Franziska von Hornstein (1723 - 1809) mit der sich damals im Umbruch befindende Geschichte Europas. Mit nur gerade 32 Jahren wurde zur Äbtissin gewählt und stand fortan dem Stift bis zu dessen Auflösung vor. In dieser Zeit entstand der silberne Fridolinsschrein zu Ehren unseres Landespatrons.

Europa im Umbruch

Die bereits unter Kaiserin Maria Theresia begonnenen und dann unter Kaiser Joseph II weitergeführten Reformen zu einem säkulären Zentralstaatswesen führten zur Auflösung zahlreicher Frauenklöster, darunter auch das Damenstift Säckingen. Um dagegen zu protestieren, reiste die Äbtissin an den Hof nach Wien, wo es ihr gelang, die Aufhebung des Stiftes rückgängig zu machen. Erst 1806 erfolgte die Säkularisierung. In dieser Zeit Ende 18. Jahrhundert wurde Europa geprägt durch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die Krim-Annexion durch die russische Zarin, der Türkenkriege mit Österrich und schliesslich der französischen Revolution. In ihrem Buch verknüpft Sandhya Hasswani die Geschichte der Äbtissin mit der fiktiven Geschichte von Jakob, der als Flüchtiger nach dem Türkenkrieg die Verbindung ins Glarnerland herstellt.

Inspiration für die heutige Zeit

Die Äbtissin stand vor ähnlich grossen gesellschaftlichen Umwälzungen wie wir heute. Die Ankündigung der industriellen Revolution erforderte ein ähnliches Umdenken wie heute der Wandel in das digitale Zeitalter. In der heute ähnlich unruhigen Welt kann uns der Mut und das entschlossene Handeln von Marianna Franziska von Hornstein, der letzten Äbtissin von Säckingen, einiges an Inspiration und Zuversicht vermitteln.

Zauberhafte Welten

Riesig, offen und mit einer Staubschicht bedeckt sieht das Buch aus, welches Milu entdeckt. Neugierig, vorsichtig und unterbrochen von einem lauten Hatschi fängt sie an zu lesen. Es ist die Geschichte zweier bester Freundinnen, der roten Milu und der blauen Lanik. Aber – Lanik ist verschwunden und muss zuerst mit der Hilfe der kleinen Gäste gefunden werden.

nee. Kaum sind Lanik und Milu dank hilfreicher Tipps der Kinder vereint, erfahren sie, dass die Rockerfee Geburtstag hat und sie zu sich eingeladen hat. Gemeinsam machen sie sich auf die aufregende Reise und erleben dabei spannende Abenteuer. Dabei helfen ihnen die aufgeweckten Kinder, weiterzukommen. Dank ihrer genauen Beobachtungen finden sie einander immer wieder, mit einem beherzten, tatkräftigen und gesangsfreudigen Einsatz helfen die Kleinen mit, «ds Buräbüäbli» zu singen, sie unterstützen die zwei Freundinnen auf der Suche nach einem Transportmittel zur Rockerfee oder helfen, Windgeräusche zu machen.

Der bereits geplante Flug mit dem Heissluftballon zur Rockerfee wird unterbrochen durch eine wunderschöne Performance von Milu. Beim eindrücklichen Tanz mit einer Rose, bringt sie die Kinderaugen zum Strahlen, die geschenkte Rose wird glückselig bestaunt und beschnuppert, bevor sie beim darauffolgenden Applaus der Künstlerin wieder zugeworfen wird.

Schliesslich ist es ein Schiff, welches Milu und Lanik über den See zum Wald bringt. Auch im Wald warten Abenteuer auf die beiden Freundinnen, die, auch wenn sie sich manchmal streiten oder Gegensätzliches tun, beide das Gleiche möchten: Ein Abenteuer erleben und rechtzeitig zur Geburtstagsparty der Rockerfee zu kommen.

Lanik und Milu kombinierten auf der Bühne im Jakobsblick gekonnt Gesang, Artistik, Body-Percussion, Clownerie und Musik. Mit dem Einbezug der anwesenden Kinder gelingt ihnen so eine Aufführung, welche gross und klein gleichermassen begeistert – eine Stunde in zauberhafter Atmosphäre, voller Kunst, Magie und Witz!

Organisiert wurde der Anlass vom Kulturforum Brandluft.

Ein Blick hinter die Klostermauern

Weiterherum sichtbar ist das Franziskanerkloster Mariaburg in Näfels. Das Kulturforum Brandluft lud nun ein, einen Blick hinter die Klostermauern zu werfen. Bruder Patrick Schaer empfing die Anwesenden vor der Kirchenpforte. In der Klosterkirche, gebaut in der typischen, schlichten Bauweise der Franziskaner, teilte er sein Wissen über die Geschichte des Klosters und seinen Orden. Weiter ging es durch den Bruderchor hinter dem Altar, dem Raum, in welchem die Franziskaner ihre Stundengebete verrichten, zum Speisesaal. Hier findet sich, in die Wand eingelassen, eine Steinarbeit aus dem 13./14. Jahrhundert, welche Maria darstellt und wahrscheinlich aus Frankreich stammt. Nach einem Blick in ein Gästezimmer – es besteht das Angebot, eine Auszeit im Kloster zu machen und mit den Franziskanern den Alltag zu teilen – ging es in den Klarasaal, wo die interessante Führung endete.

Der Untergang des Delphin – Roman, Musik und szenische Lesung

(pm.) Der Schriftsteller Emil Zopfi hat den «Untergang des Delphin» akribisch nachgezeichnet und in Form eines Romans festgehalten, was sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember 1850 mit dem Post- und Passagierschiff auf dem Walensee ereignet hat. Er hat sich mit jenen befasst, die sich als Passagiere von Walenstadt nach Weesen befördern liessen, die in jener Nacht Dienst taten, am sicheren Ufer Gäste bewirteten, von Amden oder Weesen aus das Schicksal des Schiffs mitverfolgten. Sie alle hatten mit einem heftigen, alles zerstörenden Sturm zu tun, der einfach alles mit sich riss und viel Elend hinterliess. Emil Zopfi hat sich anerkennenswert gewissenhaft und spürbarer Hingabe mit verschiedensten Schicksalen, Historischem, Wirtschaftlichem. Gesellschaftlichem und Politischem befasst und eine Zeitspanne zum Leben erweckt, die man sich so kaum mehr vorstellen kann. Soziales Elend, Wohlstand, wirtschaftliches Emporstreben, Standesdünkel, Befindlichkeiten der verschiedensten Arten, Bedeutung des Walensees als Verbindungsweg – damals noch ohne sichere, dem See entlang führende Strasse. Zopfi stellt die Passagiere vor, befasst sich mit ihrer Herkunft, ihrem Sehnen und den oft unerfüllbaren Wünschen, er lässt Befindlichkeiten aufleben, schreibt über Ablehnungen, beruflichen Stolz, Wohlstand, über die damaligen Schifffahrtsgesellschaften, das Anwerben und Einstellen der Besatzungsmitglieder. Er befasst sich mit dem damals herrschenden sozialen Elend, Militärgeschichtlichem, dem rastlosen Streben nach Reichtum, dem Aufkommen der Textilindustrie und den Wegfall der Handarbeit. Es ist als öffne sich ein ganzes Kapitel mit riesigem Inhalt. Mit immenser Hingabe und unerhörtem Fleiss präsentiert Zopfi ein Stück Lokalgeschichte. Lange, vielleicht zu lange, wurde dieses tragische Ereignis, dessen Folgen landesweite Anteilnahme auslöste, totgeschwiegen, bis vor wenigen Jahren eine Gedenktafel aufgestellt wurde.

Zu Zopfis Roman hat Daniel R. Schneider einen Soundtrack für zwei Instrumentalisten auskomponiert. Sie waren es – als Mitglieder des Glauser Quintetts – die das von Markus Keller nacherzählte Geschehen mit hoher Präsenz begleiteten. Angeboten war das vom Kulturforum Brandluft organisierte Begegnen an geschichtsträchtiger Lage – im Seminarhotel Lihn, Filzbach.

Gret Menzi begrüsste namens der Veranstalter. Man wurde dank Markus Kellers leidenschaftlichem, intentionsreichem Erzählen in eine Welt geführt, die so viel Leben, Leidenschaft, urchiges Kommentieren durch die auf der Delphin damals mitfahrenden Passagiere in sich birgt. Keller erwies sich als kunstvoll theatralischer Erzähler, der Rollen blitzschnell zu wechseln vermag, mitreissend leidenschaftlich zu agieren versteht. Damit nahm er die gebannt Hinhörenden auf eine Reise mit, deren Tragik Emil Zopfi mit seinem Roman mit viel Hingabe gefügt hat. Einer der kenntnisreich Warnenden deutete das aus, was aufrüttelnde, tragische Tatsache wurde: «Nehmt euch in Acht, heut Nacht, habe ich zu den Schiffern gesagt. Aber auf mich hört ja niemand …».

Man vernahm von Joschis Angst, hörte die Verliebte, begegnete dem Schwerreichen,

folgte den Worten des glarnerischen Kunderts, bekam mit, was der Heizer Bachmann und der Kapitän ausdrückten, ahnte, dass ein schrecklicher Sturm aufziehen und den nicht eben in starken Unwettern seetauglichen, unwetterfesten Delphin zerstören würde.

Die Fahrt von Walenstadt nach Weesen wäre ohne Sturm problemlos verlaufen. Es kam ganz anders.

Das mit ungemein starker Hingabe präsentierte Geschehen untermalten Daniel R.. Schneider (Gitarre, Keyboard) und Martin Schuhmacher (Akkordeon, Klarinette , Schlagwerk) mit hoher Präsenz, detailreich ausschmückend, betonend, vertiefend.

Jäh endete das Leben der Passagiere, immens war die Betroffenheit jener, die sich auf die Suche machten, nur wenig Ueberreste fanden, rätselten, trauerten, zu helfen versuchten.

Das wechselvolle hochleidenschaftlich Ausgestaltete wurde mit viel Applaus verdankt. Noch erfuhr man einiges über die Interpretierenden, erwarb sich vielleicht den von Emil Zopfi geschriebenen Roman oder ein Tondokument – bevor es Zeit wurde, sich wieder dem Alltag zuzuwenden.

Blue Value begeisterte

Rockig, gefühlvoll, authentisch und definitiv aus dem Leben gegriffen sind die Songs, mit denen «Blue Value» am Samstagabend in der Burgmaschine das zahlreich aufmarschierte Publikum begeisterte.

nee. Wenn die Gitarristen der Band, Dave Bärtsch oder Peter Oberholzer so richtig in die Gitarrensaiten griffen, zündete der Funke des Blues. Während bei den ersten Stücken der bluesige Sound mit Beinwippen und Kopfnicken übernommen wurde, gab es später kein Halten mehr; eine frühe Komposition von Dave Bärtsch, geschrieben als Rock ‘n’ Roll, fegte durch den Saal und riss das begeisterte Publikum mit.

In ihren Eigenkreationen wie «Good Evening Sunshine» , «United», «One and One» oder auch «The Healer» erzählen die vier gestandenen Männer der Glarner Band von Hochs und Tiefs, von Gefühlen wie Freude, Liebe, Schmerz oder Leidenschaft, welche uns alle durchs Leben begleiten. Chris Glarner, einer mit Bluesblut in den Adern, Taktgeber, Sänger und Komponist, sorgte am Schlagzeug für den nötigen Drive und Paddy Nobs mit dem leuchtend grünen Bass gab dem Blues den notwendigen Groove.

Musiker, die Spaß auf der Bühne haben auf der einen, und Gäste, die einen mitreissenden Livesound zu schätzen wissen, auf der anderen Seite; das ergab eine perfekte Mischung und weckte Lust auf mehr!

Ihre Liebe war verboten...

Im Juli 1940 ersuchten die über 12'000 von Deutschen eingekesselten polnischen Soldaten an der Schweizer Grenze um Schutz in der Schweiz. Sie wurden interniert und blieben in diesem Status bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Obwohl es offiziell verboten war, entstanden Beziehungen zwischen Schweizerinnen und Polen. Die Geschichten dieser Paare und deren Schicksal war Thema an der Matinée vom vergangenen Sonntag, organisiert vom Kulturforum Brandluft.

nee. Anlass zu dieser Matinée gab das Buch «Interniert Polnisch-schweizerische Famliengeschichten», herausgegeben von der Interessensgemeinschaft der Nachkommen dieser Familien. Dank der aufgezeichneten Schicksale, spannend vorgetragen von Martina Hirzel-Wille, erhielten die zahlreich anwesenden Gäste einen Einblick in das teils schwierige Leben von Stanislaw und Margrit, Tadeusz und Paula oder Olga und Jozef.

Die jungen Männer flohen nach dem Einmarsch der deutschen Armee auf teils abenteuerlichen Wegen aus Polen Richtung Westen. Das erklärte Ziel war die polnische Exilarmee in Frankreich. Nach der Kapitulation Frankreichs suchte eine Division Schutz in der Schweiz. Die dabei internierten Polen leisteten vorwiegend Arbeitseinsätze beim Strassen- und Brückenbau, bei der Trockenlegung von Sümpfen und Riedland sowie in der Landwirtschaft. Beziehungen entstanden und obwohl eigentlich verboten, gab es manches polnisch-schweizerisches Liebespaar. Nach dem Krieg verloren die Männer den Internierten-Status, eine mögliche Ausschaffung war zu befürchten, bei der Heirat wurde den Frauen die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen. Diese ungewisse Zukunft belastete die noch jungen Beziehungen. Sie mussten ausreisen nach Frankreich, England, Australien oder nach Polen. Einige kamen zurück in die Schweiz. Einige Beziehungen zerbrachen daran, andere hielten ein Leben lang. Stefan Paradovski, auch er ein Kind mit polnisch-schweizerischen Wurzeln, steuerte zu den zum Teil sehr aufwühlenden Berichten geschichtliche Fakten bei, so dass die vom Krieg und von der Flucht geprägten Schicksale im geschichtlichen Kontext gesehen werden konnten.

Single Bells

Die «Melodiven» und das Quintetto «in flagranti» feierten gemeinsam Weihnachten in Oberurnen. Das Zusammenspiel der fünf Vollblutsängerinnen mit den passionierten Blechbläsern entpuppte sich als ein musikalisch herausragendes, vielseitiges Erlebnis, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann zog. Nebst dem Repertoire der Angels Carol ging es in stilistischen Ausflügen an den Broadway oder zurück in die Barock- und Renaissancezeit. Daneben gehörten jazzig arrangierte Weihnachtslieder wie «White Christmas» oder verschiedene Versionen des Klassikers «Jingle Bells» zum Programm, zwischendurch aufgelockert mit Stücken von Sting über James Brown bis hin zu «Diamonds are a Girl's best Friend». Dieser spezielle Mix aus Gesang und Bläsern, das geschickte Kombinieren, die Feinfühligkeit, Stimmkraft und die eigens angefertigten Arrangements haben das Publikum durchwegs begeistert.

Wie war es damals …?

Die Verteidigung des Glarnerlandes im 2. Weltkrieg

Jeden Tag vernimmt man neue Schreckensmeldungen über Auseinandersetzungen weltweit, das Kriegsgeschehen in der Ukraine rückt in den Hintergrund, während dem die Gräueltaten im Nahen Osten im Eiltempo über die digitalen Medien zu uns finden. Insofern schlug das Thema der Matinée mit Armin Rusterholz, «DIE VERTEIDIGUNG DES GLARNERLANDES IN DEN JAHREN 1939 – 1945» eine Brücke zum heutigen Weltgeschehen.

nee. Im voll besetzten Bohlensaal referierte der gebürtige Näfelser Armin Rusterholz über die Situation im Glarnerland während der Kriegsjahre 39 – 45. Kurz vor Ausbruch des Krieges am 1. September, so der Referent, wurde in Bern am 30. August 39 General Guisan gewählt. Bereits einen Tag später fand die Generalmobilmachung statt, eine Vielzahl an Männern und Frauen erhielten das Aufgebot, Militärdienst zu leisten. Die Rationierungskarten wurden ausgegeben, mit der geistigen Landesverteidigung kämpfte man gegen den Einfluss der deutschen und italienischen Propaganda, als Folge des Wahlenplans bepflanzten Sekundarschüler die Grünflächen der Gemeinde. Die Presse wurde zensuriert, Wetterprognosen waren verboten. Die ad-hoc-Heereseinheit Truppe Glärnisch, im Besitz von 138 Lastwagen und 863 Fahrräder – hatte den Auftrag, im Falle eines Angriffs das Gebiet zu verteidigen bis zum Äussersten. Die Talsperre zwischen Näfels und Mollis, sowie die Festungen in Näfels und Beglingen entstanden, Näfels war zu jener Zeit eine Grossbaustelle.

Natürlich gab es in dieser Zeit auch Spione, so dass die Deutschen ziemlich genau wussten, was in der Schweiz unter strengster Geheimhaltung gebaut wurde. Als Landesverräter hingerichtet wurde als Erster von 17 weiteren Männern der in Näfels stationierte Ernst Schrämli, wie der Vortragende spannend zu erzählen wusste. Das Schicksal von Ernst Schrämli wird im neuen Film «Landesverräter» thematisiert.

Mit eindrucksvollen, passenden Bildern führte Armin Rusterholz die Anwesenden zurück in die Zeit des zweiten Weltkrieges, als das Leben der Menschen im Glarnerland vom Krieg rund um die Schweiz bestimmt wurde. In Glarus Nord, aber auch in den Ennetbergen, finden sich zahlreiche Festungen, die als Verteidigungsstellungen gebaut wurden. In Glarus Nord könnte man diese, so Armin Rusterholz als Idee, zu einem interessanten, geschichtsträchtigen Festungswanderweg verbinden.

Diese anschauliche Matinée wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft unter der Leitung von Gret Menzi. Mit «Single Bells» wartet am 17. Dezember in Oberurnen bereits der nächste Anlass auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.

«… Wo weisse Alpen schweigen …» - Litauen erlebt die Schweiz.

Ein wertvolles, abwechslungsreiches Begegnen zwischen Litauischem und Schweizerischem vermittelten Ana Djordjevic, Sopran und Rezitation mit dem Klavierduo Vilma und Daniel Zbinden unlängst im Jakobsblick Niederurnen. Eingeladen hatten die Verantwortlichen des Kulturforums Brandluft unter der Leitung von Gret Menzi.

(pm) Es war wohl der Vielzahl von Angeboten aller Art und dem Ausflugswetter zuzuschreiben, dass sich weit weniger Gäste als erwartet einfanden. Man sah sich Speziellem, sorgsam Zusammengetragenem aus den Jahren 1900 und später gegenüber. Man vernahm, was litauische Gäste aus der damaligen Zeit während ihres Studiums in unserem Land, auf Wanderungen und den Besuchen bekannter Orte erlebten, aufnahmen und dichterisch umsetzten. Passendes Liedgut und entsprechende Texte, mitgetragen von kunstvoll und beseelt Interpretiertem auf dem Flügel fügten sich zu einer attraktiven Gesamtheit.

Vilma Zbinden begrüsste in litauischer Sprache, man erahnte lediglich lückenhaft, worum es gehen könnte. Daniel Zbinden war es, der kenntnisreich aufzeigte, wer einst wo weilte, die Gedanken in Worte fasste. Litauische Schriftstellerinnen und Schriftsteller wussten sich mit Schweizerischem eng verbunden. Ihre Eindrücke fassten sie zeitgerecht schwärmerisch, lobend, anpreisend zusammen – auf dass dies viele im eigenen Lande auch vernehmen würden, um vielleicht einmal selber auf eine Wanderung aufzubrechen und sich auf dem Uetliberg, am Rheinfall, dem Jungfraujoch, in Luzern, Bern, Zürich oder anderswo aufzuhalten und das zu erleben, was dichterisch bereits ausformuliert worden war. Texte waren von ausdrucksreichen Liedern mit Titeln wie «Alle meine Wünsche schweigen» (Othmar Schoeck,1886– 1957); «Die steinerne Alp», (Fabian Müller,*1964); «Burleske» und «Beim schlechten Wetter» (Joachim Raff, 1822 – 1882); «Vom Luzernersee» (Hans Huber 1852 – 1921) wahrlich ausgeschmückt. Ana Djordjevic sang und las mit viel Hingabe, leicht theatralischer Gestik und willkommener Sorgfalt. Das musikalische Begleiten war enorm überzeugend, von grosser spieltechnischer Reife geprägt. Die Texte schrieben Maironis (1862 – 1932), Satrijos Ragana (1877 – 1930) und Salomèja Nèris (1904 – 1945).

Daniel Zbinden stellte die verschiedenen Literaten vor, äusserte sich zu deren Werdegang und dem literarischen Erbe, das in Litauen starke Beachtung fand. Sehr heimatverbunden seien alle gewesen. Staunend und respektvoll urteilend sei bei Aufenthalt in der Schweiz

vieles aufgenommen und geschildert worden. Und so erfuhr man denn, wie still und schön es auf der Rigi mal gewesen sei, was es auf dem Uetliberg zu sehen gab, wie stürmisch der Rheinfall rauschte, wie viele Touristen sich schon damals in Luzern (als «Land des Lichts und der Harmonie» gepriesen) rumtummelten. Von Wohlstand und Ruhe, von gluschtigen Angeboten in Läden – da ging es konkret um reife Kirschen - und dem Treiben an der zürcherischen Bahnhofstrasse hörte man etwas. Dazu kam eine nicht ungefährliche Bergtour aufs Jungfraujoch. Damit wurde man auf eine Schweizerreise der gar besonderen Art mitgenommen.

Gret Menzi dankte mit viel Anerkennung, wies auf kommende Anlässe des Kulturforums hin und lud zu Apero und Gedankenaustausch im Eingangsbereich des Jakobsblicks ein.

Sagenhaftes Glarnerland

«Ja, Griit, jetz gilts mer äärnisch, lueg nu de Schösslig aa! Det uffem mittste Glärnisch will ich mi Gaarte haa.» Erwartungsvoll und gespannt hingen die Anwesenden an den Lippen von Annemai Kamm, als sie, auswendig und in Versform, die Sage vom «Vrinelis Gärtli» vortrug.

nee. Das bittere Ende der stolzen Jungfer ist allgemein bekannt, der Name Vrenelisgärtli zeugt davon. Ein bitteres Ende hatte auch der Sülzli-Puur, welcher am heiligen Sonntag sein Heu einbrachte. Denn «plötzlich chunnt d Ruus – weene Laui: Schutt, Drägg, Grötzen und Chnebel heiggete zueteggt» und der Sülzli-Puur kam elendiglich zu Tode. Mit Fridolin Hauser «Osterhazy», selbst Sulzbödeler mit Leib und Seele, durfte man diese verhängnisvolle Sage miterleben.

Auch Gret Menzi wusste von solchen Geschichten zu berichten. Wie das Sagen oft an sich haben, erzählen sie von unermesslichem Reichtum, wenn man dann zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Kurz vor Sonnenaufgang nämlich fliesst aus einer Höhle am Silberspitz pures Gold, aber nur an Maria Himmelfahrt. Den zwei Kerenzern, die sich daran bereichern wollten, brachte dieses Wissen keinen Erfolg. Im Gegenteil, die Natur verschwor sich gegen sie und liess sie unverrichteter Dinge flüchten. Nie mehr haben sie sich danach in diese verzauberte Gegend getraut.

Unter den über hundert Glarner Sagen finden sich aber nicht nur schaurige, mit einem schlimmen Ausgang. Die Geschichte vom Chnopfbart zeugt vom Gegenteil. Er überlebte dank seiner witzigen Bartfrisur den Kampf mit dem Bären. Im Kurzfilm von Carla Kühne konnten das Publikum die Geschichte hautnah miterleben und sich davon überzeugen, dass es auch Sagen mit gutem Ausgang gibt.

Auch der Näfelser Armin Rusterholz hat sich mit Sagen befasst. Er ist in Besitz des Originals «Schweizer Sagen», welches von Sekundarlehrer Rinaldo Gerevini und seinen Schülerinnen und Schülern zur Landesausstellung im Jahr 1939 hergestellt wurde. Am Ende der Matinée präsentierte er dieses Exemplar den zahlreichen Gästen im Bohlensaal.

Musikalisch wurde die Matinée von Kurt Zwicky mitgestaltet, organisiert wurde sie vom Kulturforum Brandluft.

Swing de Paris

nee. Bereits beim ersten Stück klopften die Füsse verstohlen auf den alten Holzboden, die Körper bewegten sich im Rhythmus, der berühmte Funke sprang augenblicklich über. Swing de Paris, das Quartett mit Sophie Lüssli (vl), Felix Brühwiler (g), Claudio Strebel (db), David Beglinger (dr, voc) bezauberte die zahlreich anwesenden Gäste mit ihrer herrlichen Musik. Mal traditionell im Gypsyjazz angesiedelt, standen auch Perlen aus der legendären Zeit des Swings auf dem Programm und brachten so Charme, Leichtigkeit und eine Brise jugendlicher Frische in den verstaubten Saal. Originelle Eigenkompositionen wie «Croquette» (Felix Brühwiler) oder

«Im Wandel der Zeit» (Claudio Strebel), sowie die Gesangsnummern von David Beglinger bereicherten das Programm zusätzlich und liessen am Ende die Gäste beswingt nach Hause gehen.

Uraufführung in Näfels

nee. Nicht weil der Musiker etwas probt, sondern weil der Komponist geübt hat, aus begrenztem Tonmaterial etwas für ein Streichquartett zu schreiben, wurde dieses Werk «Etüden» getauft. Dabei ist Kurt Müller Klusmann mit seinem Op.58 ein spannendes, sich von der lyrischen bis zur dramatischen Ausdruckskraft bewegendes Musikwerk in drei Sätzen gelungen. Gemeinsam in allen drei Sätzen ist der Prozess mit einem heftigen Beginn, der abklingt, zu lyrischen Elementen wechselt und hinüberführt zu Entspannung und Schluss.

Dem Glarner Streichquartett Notabene - Marianne Schönbächler (Violine), Peter Fendriger (Violine), Swantje Kammerecker (Viola) und Andreas Kammerecker (Cello) - wurde die Ehre zuteil, diese Uraufführung im Beisein des Komponisten in dessen Heimatort Näfels zu spielen. Das Konzert wurde ergänzt mit Luigi Boccherinis Quartett in D-Dur op. 8 Nr. 5 und dem Streichquartett op. 18 Nr. 1 von Ludwig van Beethoven. Organisiert wurde das Konzert vom Kulturforum Brandluft.

Obstalden – die unbekannte Perle am Berg

Oft kommen die Glarnerinnen und Glarner nicht mal in die Nähe dieser kleinen Ortschaft hoch auf dem Kerenzerberg, und wenn doch, dann wird sie kurzerhand durchfahren auf dem Weg zwischen Filzbach und Mühlehorn. Schade eigentlich, denn so entgehen dem Reisenden bezaubernde, durchaus einen Halt verdienende Winkel.

nee. Da ist zum Beispiel die erstmals 1444 urkundlich erwähnte, Kirche, die als Tochterkirche des Augustinerstiftes Schänis gebaut wurde. Sehenswert sind die Wandmalereien im Turmchor. Die Wandmalereien im Turmchor sind das älteste erhaltene Beispiel monumentaler Malerei im Kanton Glarus, die ältesten im Kanton Glarus.

Noch im letzten Jahrhundert hatten in dieser Kirche die Junggesellen von Obstalden und genau markierte Plätze, so dass die ledigen Frauen das aktuelle Angebot während des Gottesdienstes in Augenschein nehmen konnten. Auf dem kleinen Friedhof neben der Kirche findet sich das Grab vom osmanischen Prinzen Rachid Osman aus Konstantinopel. Nach dem Ende des Osmanischen Reiches vermählte er sich auf der Flucht in zweiter Ehe mit der Schweizerin Rosa Keller. Mit ihr zog er nach Filzbach, wo er schliesslich 1962 starb.

Unter der versierten Führung von Bernhard Zwicky erfuhren die Teilnehmenden Spannendes über die alte Poststation, das Pfarrhaus, aber auch das Restaurant Sternen. Obstalden verfügte früher unter anderem über zwei Stickereien und eine Weberei, aber auch über eine Mohrenkopffabrikationsstätte. Als die Wirtschaftslage sich verschlechterte und viele Obstaldner kein Auskommen mehr fanden in ihrer Heimat, machten sie sich auf den Weg nach Amerika. Finanziell unterstützt wurden sie dabei von der Genossame Obstalden.

Viele lauschigen Winkel und liebevoll gestaltete Hauseingänge warteten darauf, von den Teilnehmenden entdeckt werden. Dazu kam eine traumhafte Aussicht über den Walensee und viele spannende Informationen über die Genossame Obstalden, das Gemeindegebiet und die umliegenden Weiler Walenguflen, Nidstalden, Vogligen, Mühletal und die Hüttenberge.

Gret Menzi, Präsidentin vom organisierenden Kulturforum Brandluft bedankte sich zum Schluss bei Bernhard Zwicky für die informative, sehr interessant gehaltene Dorfführung und lud die Teilnehmenden zu einem feinen Apéro ins Restaurant Sternen ein.

Agogô – mehr als Musik

Agogo ist der Name eine Stadt in Ghana, eines Flusses in Uganda, aber auch die Bezeichnung der Metallglocken in der Yorubasprache, welche in der brasilianischen und kubanischen Musik nicht mehr wegzudenken sind. Und Agogô ist die Band, welche nach langer, coronabedingter Pause «Rock in der Burgmaschine» vom Kulturforum Brandluft aus dem Dornröschenschlaf weckte.

nee. Mit seligem Lächeln, welches den ganzen Abend über nicht von seinem Gesicht wich, bearbeitete Gabriel Schildknecht sein Schlagzeug und entlockte ihm mit spielerischer Leichtigkeit den Puls der gespielten Stücke. Sein Pendant an diesem Abend, überzeugend mit seiner virtuosen Fingerfertigkeit, den unendlich komplexen Spielarten der afrikanischen Perkussion und ebenso strahlend ob der Freude, Musik zu machen, war Massa Koné. Mit seiner Präsenz, seinem von Rhythmus durchdrungenen Auftreten verhalf er der Band zu einem Quäntchen Leichtigkeit und Unbeschwertheit.

Komplettiert wurde die Band mit Fredi Meli, Bass und Werner Fischer an der Gitarre. Die Zuhörenden kamen in den Genuss eines Konzertes, welches von der Lust am Spiel, von gegenseitigen Respekt, einem musikalischen Geben und Nehmen und der unbändigen Freude, wieder spielen zu dürfen, geprägt war. Mit den virtuos gespielten Eigenkompositionen, aber auch den Stücken von John Scofield, John Mc Laughlin oder Mike Stern erzählten sie den Anwesenden von der Kraft der Musik. Sie liessen die Instrumente sprechen für alles, was nicht in Worte gefasst werden kann, und fanden damit den Weg direkt in die Seele der Zuhörenden.

Haiti vor und nach dem Erdbeben – wie hilft die Schweiz

Vortrag von Diepak Elmer

Diepak Elmer, Stv. Chef der Abteilung Lateinamerika & Karibik bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) berichtete spannend und gut verständlich, wie die Schweizer Internationale Zusammenarbeit Haiti und seine Bevölkerung unterstützt. Er war im August-September 2021 selbst im Erdbebengebiet im Einsatz als Stv. Leiter des Expertenteams des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe.

Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt. Rund 60% der Bevölkerung leben in Armut und 40% leiden an Mangelernährung. Im August 2021 erlebte Haiti ein schweres Erdbeben, bei welchem über 2,200 Menschen ihr Leben verloren und über 50,000 Privathäuser zerstört wurden. Die Karibikinsel ist zudem von einer schwachen Wirtschaft geprägt und einer instabilen politische Lage mit zahlreichen Unruhen.

Eine Stunde Apfelglück

Es war dieser zauberhafte, kindgerechte Mix aus Musik, Clownerie, Sehnsucht und Traum, welcher die anwesenden Kinder (und Erwachsenen) vom ersten Moment weg fesselte. Clownina Milu (Barbara Muggli) und Sängerin Lanik (Annick Langlotz) zeigten auf der Bühne die magische Verbindung zwischen Musik und einer zauberhaften Geschichte.

nee. Lanik, die Chanteuse aus der Weltstadt Paris, weltgewandt, präzise und wortreich, trifft auf die lebenslustige, vor Freude überbordende, leicht chaotische Milu. Mit ihrer kleinen, schmucken Handorgel soll sie die herumkommandierende, selbstbewusste Sängerin musikalisch begleiten. Nur, es erklingt kein Ton, Noten müssen her. Endlich die eine, die Richtige gefunden, flattert sie davon, frei und unabhängig, und kann erst mit Hilfe eines Notenständers festgehalten und endlich gespielt werden. Dies passiert alles vor dem grossen, prächtigen Apfelbaum, an dem ein einziger, knackiger, glänzend roter Apfel wächst. Wer darf ihn pflücken und essen? Dass hier diverse Konflikte vorprogrammiert sind, versteht sich von selbst.

Das intensive Mitfühlen der anwesenden Kinder (und Erwachsenen) zeigt klar, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits ins Geschehene einbezogen sind – und auch aktiv einbezogen werden; sei dies beim Einsammeln von schwebenden, bunten Apfelballons oder beim angeleiteten Apfelsong. Vergnüglich begibt man sich mit Milu und Lanik auf eine kurzweilige, zauberhafte Reise, die plötzlich ihre Erfüllung findet, als der Apfelbaum sich in einen Luftballon verwandelt. Eine Drehung verursacht dieses Meisterstück und schon darf weitergeträumt werden von fernen Zielen, gemeinsamen Erlebnissen, vom Fliegen, Erobern und Entdecken.

Und so blieb Gret Menzi vom organisierenden Kulturforum Brandluft nach dem verdienten Applaus am Schluss nur noch, sich bei den beiden Künstlerinnen zu bedanken und die verzauberten Gäste in den Vorabend zu entlassen.

Filzbach - definitv ein Ausflug wert!

Glarner Reeder in aller Welt - Glarner entdecken die Schifffahrt

Auf geschichtsträchtigen Spuren durchs Oberseetal

Als wunderschönes Naherholungsgebiet der Gemeinde Glarus Nord ist das Oberseetal allen bekannt. Es hat aber einiges mehr zu bieten als die Alpen, den See oder die umliegenden Berge. Zusammen mit Fridolin Hauser «Osterhazy» machte sich eine stattliche Anzahl Leute auf den Weg, um von ihm an verschiedenen Punkten spannende Geschichten zu Ort, Name und etwelchen Begebenheiten zu erfahren.

nee. Just als alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Sulzboden ankamen, öffnete Petrus zum Willkomm die Schleusen. Dem Interesse der Anwesenden tat dies keinen Abbruch und so lauschten sie mit grossem Interesse Fridolin Hausers Ausführungen zum «Polenweiher» und reisten mit ihm ins Jahr 1940 zurück. Damals beschloss der Gemeinderat Näfels, den Schuttsammler auszubauen. Für diese Arbeit wurde eine Gruppe polnischer Internierte, allesamt Studenten der ETH, herangezogen. Sie lebten und arbeiteten von Juli bis September 1941 auf dem Sulzboden und bauten den Weiher aus. Darunter waren später bekannte Grössen wie Bernhard Giberstein, Erfinder nahtloser Strümpfe und Gründer der Marke DIM.

Wie die Kreuzegg zu ihrem Namen kam

Länger her ist es, seit laut Sage die Kreuzegg zu ihrem Namen kamen. 1799, bei Suworows Zug über den Pragelpass, gelangten einige der Soldaten irrtümlicherweise über die Längenegg ins Oberseetal. Ein sterbender, russischer Soldat, der es gerade noch auf die Alp Kaltenbrünnen schaffte, drückte den Älplern ein Kreuz in die Hand und wollte als letzter Wunsch hier begraben werden. Die Älpler erfüllten ihm dies und seitdem heisst diese Stelle Kreuzegg.

«Karlsbad» und «Obersee-Josefii»

Ein kurzer Fussmarsch entfernt, befindet sich das «Karlsbad», eines der kältesten Freibäder der Schweiz. Entstanden ist es, hauptsächlich in Fronarbeit, 1963 auf Initiative von Karl Müller-Kessler. Bereits 1909 übernahm die Jungfer Josefine Landolt das Zepter im Restaurant «Obersee». Sie prägte mit ihrem Wirken über lange Zeit den Hotelbetrieb und bleibt unvergessen.

Der vom Kulturforum Brandluft organisierte spannende, informative Anlass, wurde abgerundet mit einem feinen Vesperplättli im Gasthaus Aeschen.

...und bleiben Sie gesund!

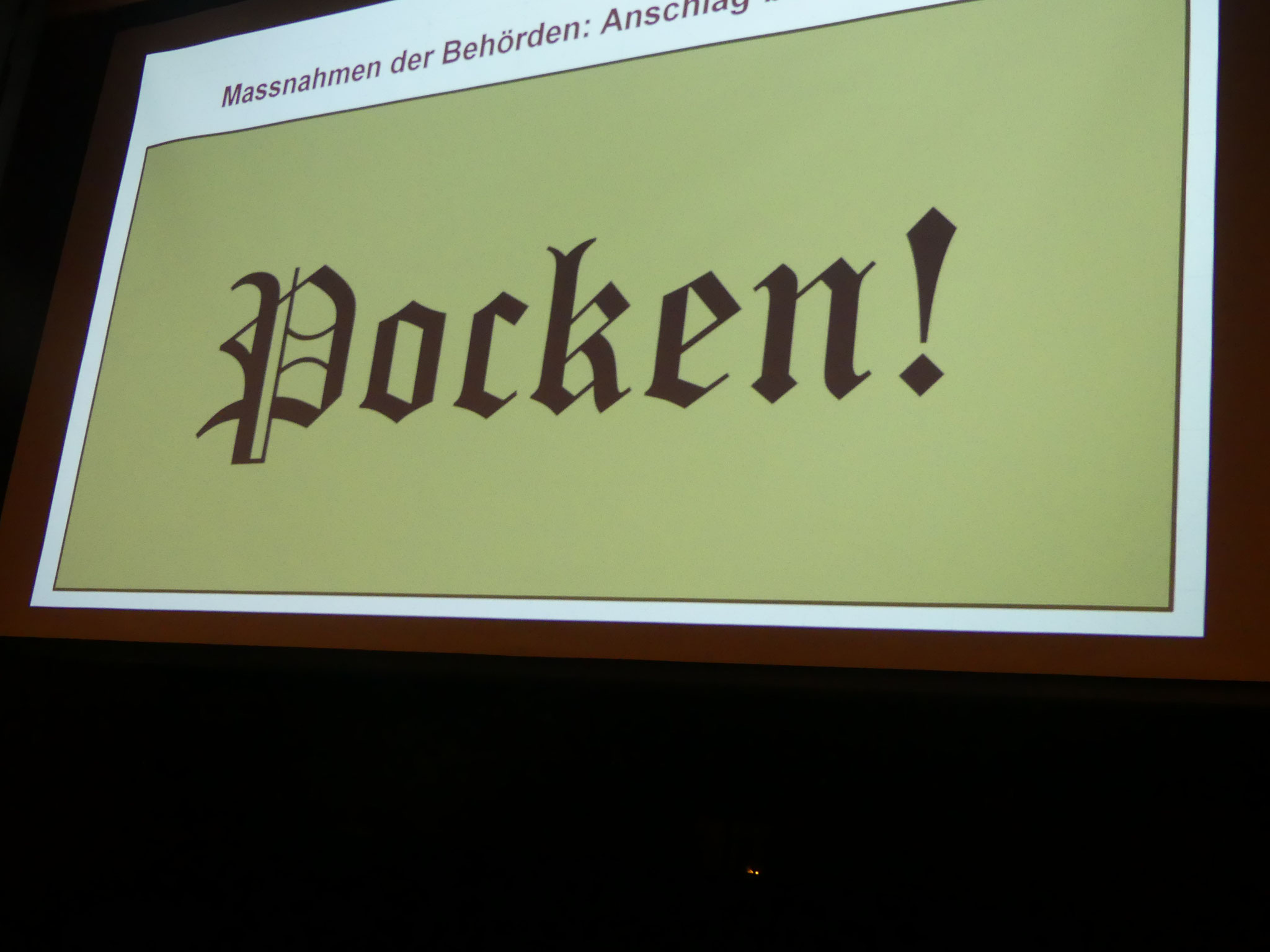

Dieser vertraute Verabschiedungswunsch von Armin Rusterholz am Ende seines Vortrages entlockte den Anwesenden ein Lächeln. Auf unterhaltsame, lockere Art und Weise hatten sie spannende Details und Hintergrundinformationen zur letzten Glarner Pockenepidemie erfahren und dabei aufgezeigt bekommen, dass die damals verordneten Vorsichtsmassnahmen auch heute beim Corona-Virus wieder gelten.

nee. Als Vorbeugemassnahme wurde die Glarner Bevölkerung aufgefordert, sich fleissig die Hände zu waschen, Versammlungen, Festivitäten oder Kinobesuche wurden verboten, Erkrankte wurden in Quarantäne gesteckt. Alle Schülerinnen und Schüler wurden geimpft, das Hausieren wurde nicht mehr gestattet.

Die Wohnungen der Erkrankten wurden durch Plakate als Pockenwohnungen gezeichnet, dies zur Freude der Nachtbuben, welche diese Bekanntmachungen spasseshalber umhängten, wie aus den damaligen Aufzeichnungen zu entnehmen ist. Die Ärzte strebten eine Durchimpfung der Bevölkerung an, dies zum Entsetzen der Impfgegner, die vor einer Volksvergiftung warnten.

Pockenspital auf der Obererlenwiese

Vermutlich traten bereits frühere Fälle von Pocken auf, jedoch wurde der Ernst der Lage verkannt, so dass die Sanitätsdirektion erst am 3. Dezember das Auftreten von Pockenfällen publik machte. Am 8. Dezember wurde auf der Wiese im Obererlen in Näfels mit dem Bau eines Pockenspitals begonnen. Die Leitung desselben übernahm Dr. Z’Brun, als Experte wirkte der Professor Max Tièche aus Zürich. Die Patienten wurden als lustiges Völklein geschildert. Es werde, so ein Korrespondent der Glarner Nachrichten, gesungen, gespielt und viel Zeitvertreib gemacht, da die Krankheit in ihrer leichten Form keinerlei Schmerzen verursache. Männer- und Frauenabteilungen seien aber gut voneinander getrennt.

Die Pockenepidemie setzte auch die Nachbargemeinden in Bereitschaft. Auf dem Churer Markt waren die Glarner nicht mehr willkommen und vom Besuchen ins Glarnerland wurde abgeraten.

Ende der Pockenepidemie

Am 25. Januar 1922 konnte der Regierungsrat alle zur Bekämpfung der Epidemie angeordneten Einschränkungen aufheben. Es wurden im ganzen Kanton 350 Personen behandelt und 16’853 Personen, Schülerinnen und Schüler nicht eingerechnet, wurden geimpft. Todesopfer waren keine zu beklagen. Die wirtschaftlichen Folgen waren beträchtlich.

Die zahlreichen Anwesenden, der Bohlensaal war sehr gut gefüllt, konnten sich dank dem spannenden Vortrag und den zahlreichen Bildern ein exaktes Bild von der damaligen Situation machen. Der Anlass wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft und den Freunden der Geschichte, Näfels.

GlarusWest rockt

Beschlagene Fensterscheiben, warme, stickige Luft, ein Saal voller Junggebliebener und dazu unvergessene Songs der Rolling Stones, von Eric Clapton oder dem unvergessenen Joe Cocker – GlarusWest rockte in der Burgmaschine.

nee. Spätestens seit ihrem Auftritt bei der Sommerbühne im vergangenen Jahr ist die Band GlarusWest im ganzen Kanton bekannt. Mit ihren Coversongs aus den 60er und 70er Jahren bringen sie der Generation 50plus ihre Jugend, die Partys, die erste Liebe, das Lebensgefühl dieser vergangenen Zeit zurück. So ist es nicht verwunderlich, dass vor allem Best Ager zum Konzert in die Burgmaschine pilgerten.

Und die Band hielt, was sie verspricht; eine geballte Ladung der angesagtesten Songs der Jugendzeit der sechs Herren. Simon Canonica, Keyboards, Vocals, Tony Blunschy, Guitar, Vocals, Guy Tomaschett, Bass, Vocals, Bruno Hartmann, Drums, Vocals,Ruggero Vercellone, Saxophon Vocals und Res Schlitter, Vocals, spielten die Musik, welche sie als Teenies einatmeten und die sie seitdem nicht mehr losliess. Diese spannungsvolle Übereinstimmung von Song und Musiker führte zu einer elektrisierenden Spannung. Das Publikum, die meisten auch von Jugendjahren an vertraut mit den Songs wie Honky Tonk Woman, Proud Mary oder Shake, Rattle and Roll, liess sich mitreissen und klatschte und tanzte dazu, bis eben die Fenster beschlagen waren und die Burgmaschine bebte. Nach gut zweieinhalb Stunden und den Zugaben Route 66 - dem Lieblingssong der Schreibenden - und I feel good - das Gefühl der Anwesenden - war das Konzert zu Ende und der Saal der Burgmaschine leerte sich.

Einmal mehr gelang es dem Kulturforum Brandluft, im Bereich «Rock in der Burgmaschine» einen im wahrsten Sinne des Wortes «heissen» Konzertabend zu organisieren.

Stell dir vor es ist Krieg...

Täglich werden wir mit erschütternden Bildern konfrontiert, die uns das menschenunwürdige Leben der Bevölkerung in Kriegsgebieten aufzeigen. Und keiner von uns denkt daran, dass vor nunmehr 220 Jahren auch der Kanton Glarus zum Kriegsschauplatz wurde.

nee. Sehr anschaulich und eindrücklich schilderte Divisionär a. D. Fred Heer die Kriegshandlungen zu dieser Zeit im Glarnerland, deren Ursache und auch die Folgen für die Bevölkerung. Von den Franzosen besetzt wurde der Kanton Linth zum Grenzgebiet, als Österreich und seine Verbündeten sich rüsteten. Die Bevölkerung wurde entwaffnet und die jungen, unverheirateten Männer in die Armee eingezogen. Die Anzahl Hochzeiten soll demzufolge sprunghaft angestiegen sein, wie der Redner mit einem Augenzwinkern bemerkte.

Unsägliche Not

Zeitweise weilten zehntausende fremde Soldaten im Land und mussten verköstigt werden. Pro Haus wurden 4-6 Offiziere oder Soldaten einquartiert mit dem Anrecht auf ein Zimmer, ein Bett und Licht (Kerze). Und je nach der Partei, die gerade auf der Siegerseite stand, änderte auch das politische Regime. Handel und Gewerbe kamen zum Erliegen, Wiesen und Felder waren durch Kämpfe niedergetrampelt, die Häuser und Ställe teilweise durch Plünderungen zerstört und das Vieh eingezogen oder geschlachtet. Aufgrund der Kriegswirren konnte kaum noch Korn eingeführt werden und nur gerade die Hälfte einer normalen Ernte eingebracht werden. Die Brotpreise stiegen auf das Zwei- bis Vierfache. Die Kriegsjahre brachten grosses Elend und unsägliche Not über unseren Kanton. Notleidende Kinder wurden in andere Kantone gebracht, um wieder aufgepäppelt zu werden.

Suworow, Masséna, Molitor und Hotze

Bekannt aus dieser Zeit ist vielen nur gerade General Suworow, der mit seinen Truppen aus Italien über die Alpen ins Glarnerland kam, während die französischen Befehlshaber Masséna oder Molitor in Vergessenheit geraten sind. Dies ist erstaunlich, da die Russen nur während fünf Tagen hier waren, während dem die Franzosen die Schweiz während rund fünf Jahren besetzten. Das wiederspiegelt das Empfinden der Einwohner, welche die Franzosen als Besetzer wahrnahmen und demzufolge die Russen als Befreier.

Fred Heer öffnet mit seinen versierten Ausführungen ein Fenster in die Geschichte unseres Kantons, die so detailliert nicht allgemein bekannt ist. Der Blick zurück zeigt, dass kriegerische Handlungen immer Not und Leid für die Bevölkerung bedeuten. Der Vortrag wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft und der General Bachmann Gesellschaft Näfels.

Musikalisch, abenteuerlich, romantisch- Eine Reise durchs Glarnerland

Am vergangenen Sonntag lud das Kulturforum Brandluft zu einer Musikalisch-Literarischen Reise in den Jakobsblick ein. Das Publikum machte sich auf den Weg in die Zeit des 19. Jahrhunderts, als der Komponist Joachim Raff, geboren 1822 in Lachen, seine Reiseerlebnisse und -eindrücke von Besuchen im Glarnerland in Musik und Briefen niederschrieb. Raff, der als Assistent von Franz Liszt in Weimar tätig war, geriet nach seinem Tod etwas in Vergessenheit. Einige seiner Werke durfte man auf dieser Reise nun hören.

B.K. Dem Klavierduo Vilma und Daniel Zbinden, sowie den Lesenden Res Marty und Swantje Kammerecker gelang es von Anfang an, die anwesende «Reisegesellschaft» in den Bann zu ziehen…Kraftvoll, präzis und einfühlsam erklangen vierhändige Klavierstücke von Raff, welche die Landschaften widerspiegelten, wie die Idylle und die Schönheit des Klöntalersees oder die Grösse und Kraft der Glarner Berggipfel.

Im Wechsel dazu lasen Res Marty und Swantje Kammerecker stimmungsvoll und klar Texte und Briefe, die die Zeit aufleben liessen, als die Reise ins Glarnerland noch beschwerlich und abenteuerlich war. Von umstürzenden Kutschen wurde erzählt und von der Eisenbahn, die seit 1859 die Menschen ins Tal der Linth bringt.

Bereichert und zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt wurde die Reise durch viele Abbildungen und Zeitzeugnisse, passend zu Musik und Text, gezeigt von Yvonne Götte.

Vom Richisau wurde berichtet als Treffpunkt der Kunstschaffenden, von den Zimmern des Hotel Glarnerhof und den «Spezialitäten» der Touristen aus aller Herren Länder.

Und immer wieder begleiteten und untermalten die wunderbaren Klänge von Vilma und Daniel Zbinden am Flügel.

Man erlebte die Hochblüte des Stachelberg Bades in Linthal und besonders dramatisch geschildert wurde eine Gämsjagd des Franzosen Alexander Dumas am Glärnisch.

Die Reise durchs Glarnerland endete dort – wie könnte es anders sein, wo das Glarnerland aufhört, im sagenumwobenen Tierfehd, mit einem Gedicht von Karl Kraus.

In Gedanken versunken und glücklich und zufrieden wieder im Jakobsblick angekommen, spendete das Publikum der gesamten «Reiseleitung» langen und herzlichen Applaus.

Eine wahrhaft lohnende Reise…

175 Jahre Dampf- und Motorschifffahrt auf dem Walensee

Seit 175 Jahren ist die Schiffsflotte unterwegs auf dem fiordähnlichen Walensee. In dieser langen Zeit haben sich die Schiffe, wie auch deren Aufgabe stetig verändert. Guido Städler, Experte auf dem Gebiet, führte mit seiner Präsentation die anwesenden Gäste durch diese geschichtlich und entwicklungstechnisch spannende Zeit. Der Anlass in Mühlehorn wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft.

nee. Bereits die Römer nutzten den 15,5 km langen See und die Weiterführung auf der Linth bis zum Zürichsee als Wasserweg für den Warenverkehr. Dies wurde bis zur frühen Neuzeit so gehalten, da als Ausweichvariante nur der mühsame Weg über den Kerenzerberg in Frage kam. Auf dem Linthkanal wurden die Ledischiffe vom Ufer aus von Menschen, Pferden und später von Traktoren gezogen. Mit dem Bau der Eisenbahn wurde der Warentransport auf dem Wasser zwischen Zürich und Walensee überflüssig.

Schifffahrtsgeschichte

Bereits 1823 verkehrte das erste eiserne Dampfschiff der Schweiz, die Linth- Escher I. auf dem Walensee. Ein schwarzer Tag erlebte die Flotte in der Sturmnacht vom 16. auf den 17. Dezember 1850. Der Dampfer «Delphin» ging unter, 13 Menschen verloren dabei ihr Leben. Das vermutlich erste Schweizer Elektroschiff, die Elektra, hatte ihre Jungfernfahrt ebenfalls auf dem Walensee.

Heute besteht die Flotte aus der «MS Quinten», der «MS Churfirsten», dem «MS Seestern», der «MS Walenstadt», der «MS Alvier» und dem Lastschiff «Gonzen». Zwei dieser Schiffe wurden von der ehemaligen Firma Mathias Streiff in Schwanden gebaut; die «MS Churfirsten», das erste Zweideckschiff auf dem See, und die «MS Quinten».

Frauen ans Steuer

Bereits 1950 erwarb die Quintnerin Hildegard Janser-Hüppi das Schifferpatent und durfte mit Motorbooten gewerbsmässig Personen transportieren. Als erste Frau erwarb 1986 Rosmarie Büsser-Walser das Schifferpatent B I. Sie stammt aus der bekannten Schifferfamilie Walser-Pfiffner in Quinten und war Jahrzehnte als Matrosin tätig, bevor sie vor allem die Motorboote «Murg» und «Linth» steuerte.

Seit kurzem besitzt nun auch Sarina Scherrer aus Unterterzen diesen Ausweis und darf nun Walenseeschiffe mit bis zu 60 Passagieren lenken.

Für den Schifffahrtsbetrieb war 1950 – 2004 die Quintner Familie Walser prägend; seither zeichnet die Schiffbetrieb Walensee AG verantwortlich.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer, viele tief verbunden mit dem Walensee, wurden durch die teils alten Bildaufnahmen und den erläuternden Hinweisen von Guido Städler zurückversetzt in ihre Jugendzeit. Erinnerungen kamen auf, wie etwa das Fazit von Gret Menzi, einem waschechten Walenseekind: Mit der «Orlanda» und ihrem Kapitän fühlten wir uns immer sicher».

Das Beugefräulein und die Geschichte der Beugehäuser

Älter als das schweizweit- wenn nicht weltweit erste Markenprodukt, der Glarner Schabziger, sind die Häuser der Liegenschaft «Beuge» in Näfels. Die beiden Turmbauten an diesem Standort wurden bereits 1415/16 errichtet, dies erzählte Franz Landolt, Präsident der Genossenschaft Alterswohnungen Linth bei seinen Ausführungen.

nee. Seit 2013 befinden sich die Bauten im Besitz der Genossenschaft. Sie wurden mit dem Plan gekauft, abzubrechen und Alterswohnungen zu bauen. Bei genaueren Abklärungen auf Geheiss des Heimatschutzes folgte die Erkenntnis, dass nicht einmal ein teilweiser Abbruch in Frage kommt. Aufgrund der Resultate der Holzaltersbestimmung und des baugeschichtlichen Gutachtens wurde die Schutzwürdigkeit der Wohnhäuser als sehr hoch beurteilt.

Architekt Volkert Marterer erklärte anhand der Bildaufnahmen vom Ist-Zustand, wie diese Häuser entstanden sind und welche baulichen Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte gemacht wurden. Er wies auf den Mut zur Farbe hin, die unsere Vorfahren beim Gestalten der Häuser bewiesen und zeigte die gut erhaltenen Elemente aus der Gotik und dem Barock. Die sorgfältige Restaurierung und Neugestaltung zu Alterswohnungen ist eine finanzielle Herausforderung für die Genossenschaft Alterswohnungen Linth. Mit «Edition B» haben sie ein Konzept ausgearbeitet, Sponsorengelder zu generieren. Gleichzeitig arbeiten sie daran, die Gebäude zu national schützenswerten Objekten erklären zu lassen.

Mit Sepp Schwitter konnten die zahlreich anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer in die vergangenen Zeiten reisen und die finanziell und sozial gut gestellten Eigentümer der Liegenschaften kennenlernen. Mucksmäuschenstill wurde es im Bohlensaal, als er die Geschichte vom Beugefräulein erzählte, dass zu Zeiten der Vögte Stadion gelebt hat. Seine Rundgänge spät in der Nacht werden erst aufhören, so der Erzähler, wenn der jüngste Tag angebrochen sei.

Anschliessen gab es Gelegenheit, bei einem feinen Apéro Fragen zu den Liegenschaften zu stellen und sich auszutauschen. Der Anlass wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Alterswohnungen Linth.

Als das Dorf noch lebte....

Nicht nur die älteren Mitbürger, auch jüngere Generationen mögen sich noch gut an die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten in den Dörfern erinnern. Mindestens eine Bäckerei, eine Metzgerei, und ein Gemischtwarenladen waren in jeder Siedlung vorhanden; in grösseren Dörfern konnte man Mercerie-Artikel, Stoffe, Kolonialwaren und verschiedene andere Sachen kaufen.

nee. Meist waren diese Geschäfte Familienunternehmen, die über Generationen weitervererbt wurden. Gabi Heussi hat diese spannenden Geschichten über das «Leben für den Laden» aufgeschrieben und damit der Nachwelt erhalten. Da findet sich unter anderem die Geschichte der Bäckerei Gabriel, deren Geschichte sich über zwei Jahrhunderte erstreckt. Zuerst in Mitlödi, seit 1961 im Spielhof in Glarus, verwöhnen sie die Kundschaft mit feinem Brot und süssen Spezialitäten.

Autorin Gabi Heussi berichtet in ihrer Lesung nicht nur von Jahreszahlen, mehr oder weniger erfolgreichen Geschäften und Expansionen, sondern gewährt den Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Blick hinter die Kulissen. Sie erzählte von der Zusammenarbeit der Eigentümerfamilien, aber auch von der Erleichterung, die das letzte «Bling» der Ladenglocke bedeuten kann. Auch die Liebe war Thema; ein paar Schuhkäufe, die es brauchte, bis sich zwei Herzen fanden, in einem, ein kurzer Blick auf die Waden der Angebeteten in einem anderen Fall.

Mit einem früher existierenden Witz berichtet sie den Anwesenden von der Bekanntheit des Glarner-Tees. «Egalitè, fraternitè, liberté war der Ruf der Franzosen während ihrer Revolution, der mutig durchbrochen wurde vom Ruf eines Glarners «Und Glarner Tee.»

Die musikalischen Pausen gestaltete Kurt Zwicky auf dem Klavier oder mit seiner Handorgel. Die Lesung wurde veranstaltet vom Kulturforum Brandluft.

Grossartig, beeindruckend und mitreissend – das Konzert von 5&1 und Puffer 5

nee.Vor diesem unvergesslichen Schlusspunkt heizten die 5 jungen, begabten Mitglieder von Puffer 5 den Anwesenden so richtig ein und brachten die Menge in Stimmung. Die sich selbst als «musikalische Gewürzmischung» vergleichende Band bot unvergessliche, musikalische Glücksmomente. Zum speziellen Namen der Band erklärte «Häsu»Hans Ueli Landolt, dass sich der Proberaum der 5 Musiker an einem sehr speziellen Ort befinde (bei so komischen roten Lichtern) und unter anderem deshalb sei dieser Name entstanden.Häsu Landolt, Sax, Delia Landolt, Posaune, Sara Landolt, Akkordeon, Alex Weitnauer, Bass und Luca Dällenbach, Drums spielten ihre Songs mit einer erfrischenden Leichtigkeitund wussten das sehr zahlreich aufmarschierte Publikum vom ersten Moment an zu begeistern. Begabt, als hätte er nie etwas anderes getan, kommunizierte Hans Ueli Landolt mit dem Publikum und brachte es dazu – macht es unseren Groupies nach – allfällige Hemmungen beiseite zu schieben, aufzustehen, mitzuwippen und mitzuswingen.

Die erste Stunde dieses Konzertabends, organisiert vom Kulturforum Brandluft, gehörte der Band 5&1.Auch diese jungen Künstler boten verschiedenste, musikalische Leckerbissen. Die Band, die sich trotz dem Namen zahlenmässig nicht festlegen möchte, spielte nebst unvergesslichen Oldies wie «The Bare Necessities» aus Disneys Dschungelbuch oder dem «St. Louis Blues» auch eigene Songs. Helena Golling, Gesang, Mathis Sulzer, Sax, Matthias Neeracher, Trompete, Roman Staubli, Piano, Sven und Yannik Keller, beide Guitar und Dan Zubler, Drums, überzeugten mit gelungenen Solis. Im Gegensatz zu Puffer 5, die bereits als versierte, in sich geeinte Band mit einer ausgezeichneten Performance bezeichnet werden kann, wirkt 5&1 wie ein ungeschliffener Rohdiamant. Erfrischend natürlich und auch ein bisschen linkisch gelang es ihnen, mit ihrer Musikalität das Publikum zu verzaubern. Beide Bands haben in Zukunft bestimmt noch einiges zu bieten...

è una passione – das Korbflechten und das Schreiben!

Ein kalter Winterabend, ein mit interessierten Besuchern gefülltes, behagliches Schulzimmer und zwei gestandene Männer, die von ihrer Passion erzählen; ein guter Mix für einen spannenden, unterhaltsamen Einstieg ins Wochenende.

nee. Begegnungen, zufällig oder nicht, machen das Leben spannend. Sie beeinflussen uns bewusst oder unbewusst und steuern damit unser Leben.

Reinhold Bless, der gelernte Kaufmann, liess sich bei einem Besuch bei Emil Zopfi für dessen handgeflochtenen Körbe und das Handwerk dahinter begeistern.

Mittlerweile, nach seiner Zweitausbildung, ist er Korbflechter aus Leidenschaft, Kenner der rund 450 Weidenarten weltweit und Ansprechperson, wenn es darum geht, einen massgearbeiteten Korb zu erwerben. Ruhig, fast schüchtern, erzählt Reinhold Bless von seiner persönlichen Geschichte, seinem Handwerk und wagt einen Ausblick in die Zukunft. Die Zuhörerinnen und Zuhörer spüren die Leidenschaft, das Herzblut zu seinem Handwerk hinter seinen verständlichen, einfachen Worten.

Als einer der wenigen Korb- und Flechtwerksgestalter der Schweiz betreibt er ein aussterbendes Handwerk. Mittlerweile wurde es zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt. Bei Grossaufträgen wie der Bestuhlung des Bundeshauses oder derjenigen im Dom zu Hannover – hergestellt von horgenglarus - arbeiten die Korbmacher zusammen, um die Aufträge termin-und fachgerecht erledigen zu können.

Noch heute riecht Emil Zopfi an den ausgetrockneten Weiden,am Schilfrohr oder an den Binsen seiner selbstgemachten Körbe und lässt sich zurückversetzen nach Kalabrien. In unserem südlichen Nachbarland machte er auf der Strasse die Bekanntschaft mit Sebastiano, dem Korbflechter. Sebastiano kam nach einem längeren Arbeitsaufenthalt in den USA zurück in seine Heimat. Dies zum Teil, weil er in New York keine Weiden zum Flechten fand. Er, einer der letzten Korbmacher in Kalabrien, liess Emil Zopfi an seiner Leidenschaft teilhaben und zeigte ihm die Finessen seines Handwerkes.

In seinem neuen Buch erzählt Emil Zopfi von Menschen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben, manche über längere Zeit, manche auch kurz. Da ist die Rede von Jürg, dem Spengler und Künstler mit dem Blick für die Proportionen. Er packte bei der Renovation des Hauses in Schwändi mit an und drückte diesem seinen Stempel auf. Auch von Faezeh handelt ein Kapitel. Die Iranerin, welche als Studentin bei Zopfis in Zürich wohnte, war der eigentliche Grund, weshalb die Familie Zopfi nach Italien reiste und dort eben Sebastiano kennenlernte. So verknüpft kann das Leben sein!

Gastgeber dieses schönen Abends waren die Bibliothek Kerenzen und das Kulturforum Brandluft.

Bildung und Umweltschutz Hand in Hand – «Child Aid Papua»

Jonas Müller aus Näfels kämpft mit Hilfe seiner Organisation «Child Aid Papua» für mehr Bildung, Gesundheit und den Schutz der bedrohten Umwelt auf dem indonesischen Inselarchipel West Papua. Momentan auf Heimaturlaub im Glarnerland, nützt er diese Zeit, um den Menschen sein Projekt näher zu bringen und Geld zu sammeln für ein neues Bildungszentrum in Raja Ampat.

nee. Der Inselarchipel Raja Ampat gehört zu West Papua und zählt zu den artenreichsten Meeresregionen auf der Welt. Hier findet man über 1‘400 Fischarten, den grössten Mangrovenwald weltweit und verschiedenste Korallenarten. Die Zerstörung macht aber auch vor diesem Paradies nicht halt. Plastikabfälle verschmutzen die Strände, es wird mit Dynamit gefischt und Regenwald wird abgeholzt, um für Palmölplantagen Platz zu machen. Mit seiner Organisation «Child Aid Papua» sensibilisiert Jonas Müller im indonesischen Tauchparadies Raja Ampat die einheimischen Kinder für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung.

Bildung gegen Umweltzerstörung

In der von Jonas Müller aufgebauten Schule lernen die Kinder spielerisch, wie sie ihre Umwelt schützen können. Sie erfahren mit Hilfe des Buches «Ocean Warrior», weshalb Plastik ein Problem für Mensch und Natur ist und was sie dagegen tun können. So werden viele einsame Strände von Plastikabfällen, die vom Meer angespült wurden, gesäubert. Im Lernzentrum in Sawinggrai erfahren die Kinder aber nicht nur, wie sie ihre Umwelt schützen können, sondern lernen auch Englisch, Mathematik oder Geografie. Dies ist wichtig, damit sie sich gegen die Grosskonzerne wehren können, die mit dem kurzfristig einträglichen Massentourismus aus West Papua ein zweites Bali machen möchten. Jeden Tag versammeln sich rund 20 bis 30 Kinder zum täglichen Lernen in dem auf Pfählen gebaute Lernzentrum. Abends, wenn die Stromversorgung funktioniert, finden Präsentationen zu Themen wie Meeresforschung, Überfischung, gesunde Ernährung, oder Körperhygiene statt. Sie werden von Kindern, aber auch von Erwachsenen besucht.

Salzwasserkrokodile und der Glaube der Einheimischen

Die Leute in Raja Ampat leben sehr einfach und bescheiden. Für die Einheimischen ist es völlig normal, dass in der Nähe der Dörfer regelmässig grosse Salzwasserkrokodile gesichtet werden. Der Mythos der Einheimischen besagt, dass diese Tiere ursprünglich Menschen sind, welche mit ihrer Magie jegliche Gestalten annehmen können. Aus diesem Grund dürfen sie nicht umgebracht werden. Eines Tages kam so ein Krokodil in die Nähe eines Schnorchlers. Ein Fischer in der Nähe sah das und verpasste dem Krokodil mit seinee Holzukulele einen Schlag über den Kopf. Der Schnorchler wurde nicht aus dem Wasser gerufen, er durfte weiter seinem Hobby nachgehen. Der Fischer erzählte Jonas am nächsten Tag, dass er genau wisse, wer in diesem Krokodil gesteckt habe. Bei seiner Rückkehr ins Dorf am Abend habe nur ein Mann Kopfschmerzen gehabt.

Projekt des Vereins

Rund 450 Interessierte strömten am Donnerstagabend in die Novalishalle in Näfels, um von Jonas Müller mehr über die Projektarbeit von «Child Aid Papua» zu hören.

Sobald die Finanzierung steht, möchte der Verein ein neues, stabileres und grösseres Lernzentrum bauen. Das Land dazu wurde dem Verein für die nächsten 25 Jahre vertraglich überschrieben. Dies kann nicht als selbstverständlich angeschaut werden und zeugt von der hohen Akzeptanz von Jonas Müller und seiner Organisation bei der einheimischen Bevölkerung. Momentan läuft das Crowdfunding für dieses Vorhaben.

Um das neue Jahr gebührend zu begrüssen, offerierte das Kulturforum Brandluft, welches diesen Anlass organisiert und ermöglicht hat, die Anwesenden zu einem feinen Apèro ein.

Child Aid Papua

Für mehr Informationen https://www.makeadifference.ch/

Für Spenden Glarner Kantonalbank / IBAN: CH13 0077 3000 5545 04168

Kerenzerbergrennen gestern und heute

Rauchende Motoren, quietschende Pneus und der Gestank oder besser gesagt der Duft von Benzin – das ist das besondere Feeling für Millionen von Automobil- und Motorradrennsport-Freaks auf der ganzen Welt. Zwar nicht Millionen, aber immerhin rund 100 Personen folgten der Einladung des Kulturforums Brandluft Glarus Nord in den Panoramasaal des Seminarhotels Lihn in Filzbach.

Herzlich begrüsst von der Initiantin Gret Menzi vom Kulturforum Brandluft Glarus Nord warteten über 100 Motorsportfans im bis auf den letzten Platz besetzten Panoramasaal des Seminarhotels Lihn in Filzbach gespannt auf die Filmvorführungen von Kerenzerbergrennen aus den Jahren 1967–1970. Professionell zusammengeschnitten und vertont wurden die einmaligen Filmdokumente vom Franz Leupi aus Obstalden. Leupis sprichwörtliche Begeisterung und Leidenschaft für den Motorrennsport kommen in seinen Filmen und Fotos deutlich zum Ausdruck. Unter dem Motto «Faszination Autorennsport – Kerenzerbergrennen gestern und heute» erlebte das zahlreich anwesende Publikum nostalgische und magische Momente von den Anfängen bis heute. Auf dem Programm stand nebst den Filmvorführungen eine vielbeachtete Sonderausstellung mit Motorsport-Utensilien aus dem Privatmuseum von Franz Leupi. Diese zusätzlich präsentierte kleine, aber feine Ausstellung über den Motorrennsport liess die Anwesenden über die Vielfalt der Exponate staunen und ihre Herzen höherschlagen.

Im Rausch der Geschwindigkeit

Die Liebe zum Rennsport ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. Sie kennt keine Grenzen. Der Kult um das Auto und den Rennsport wird in fast allen Ländern des Globus gepflegt und nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. So auch das Rennen am Kerenzerberg. Dieses Bergrennen ist zweifellos einer der Klassiker und zugleich Mythos für viele Rennfahrer-Generationen, die den anspruchsvollen Parcours mit seinen vier Spitzkehren vom Start beim Restaurant Waid in Mollis bis zum Weiler «Fohrenwald» rennmässig befahren und dem Rausch der Geschwindigkeit erliegen. Das Kerenzerbergrennen war in den Jahren 1967 bis 1970 eines der schönsten Rennevents. National und international bekannte Rennfahrer liessen es sich nicht nehmen, am Kerenzerberg zu starten. Rennfahrer wie Silvio Moser, Xavier Perrot, Peter Sauber, Roland Salomon, Fredy Lienhard, Jo Vonlanthen, Dieter Spoerry, Gody Naef, um nur einige zu nennen, fuhren erfolgreich die engen Serpentinen des Kerenzerberg hoch und hinterliessen dabei Spuren nicht nur auf der Strasse, sondern auch in den Herzen der vielen Tausend Zuschauer.

Ein Leben für den Motorrennsport

«Ich war schon als kleiner Junge fasziniert vom Autorennsport», bekennt sich der Obstaldener Franz Leupi offen zu seiner grossen Liebe. Leupi sammelt seit bald 50 Jahren alles, was mit dem Formel-Rennsport zu tun hat. Automodelle, Fotos, Bücher, Autogramme von insgesamt 450 Fahrern und Utensilien wie Steuerräder, Handschuhe oder Helme und weitere Motorsport-Utensilien. Er besitzt unter anderem das grösste Archiv des Kerenzerbergrennens und ist als Fotograf an Rennveranstaltungen unterwegs. Sein kleines, aber feines Privatmuseum mit Exponaten von äusserster Seltenheit findet grosse Beachtung. Erwähnenswert ist der Originalanzug von Formel 1-Legende Niki Lauda, den er bei seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring am 1. August 1976 hat. Die Brandspuren an diesem Anzug sind immer noch sichtbar.

Kulturforum Brandluft im Unesco Welterbe Sardona

Vom Habergschwänd an den Talalpsee

Im Zusammenhang mit dem zehn jährigen Jubiläum vom Unesco Welterbe Sardona organisierte das Kulturforum Brandluft Glarus Nord am letzten Samstag im September eine geführte Wanderung vom Habergschwänd an den Talalpsee. GeoGuide Peter Straub verstand es, die etwas trockene Materie vom Welterbe Phänomen anschaulich und verständlich zu erklären.

Etwas speziell muss ein Ort schon sein damit er von der Unesco in die Welterbeliste aufgenommen wird und das ist die Tektonikarena Sardona. Sie erlaubt Einblicke in die Entstehungsgeschichte der alpinen Berge und Täler und ist weltweit einzigartig, denn sonst nirgends sieht man die Resultate der Vorgänge die zur Gebirgsbildung geführt haben deutlicher und monumentaler.

100 Millionen Jahre

Bei der Wanderung vom Habergschwänd an den Talalpsee findet man Gestein mit einem Altersunterschied von bis zu 100 Millionen Jahren. Alle entstanden als Ablagerungen auf dem Boden eines Meeres. Die meisten sind Kalkgesteine und enthalten an verschiedenen Orten versteinerte ehemalige Meeresbewohner. Auch die Gletscher der Eiszeit formten die Landschaft. Sehr gut zu sehen beim glatten Felsen am Weg bei den Talhütten. Die kleineren und grösseren Gesteinstücke die im Eis eingefroren sind bearbeiten den Fels wie Schmirgelpapier so bald sie vom Gletscher darüber geschoben werden und sind auf der Oberfläche als Kratzspuren sichtbar. Sie zeigen auf in welche Richtung der Gletscher sich bewegte.

Das Hellloch

Zuhinterst im Tal schon beim Aufstieg auf die Spannegg findet man etwas abseits vom Weg das Hellloch. Früher versenkten die Älpler die Steine von der Alpsäuberung in diesem Loch. Heute weiss man das es kein Meteoritenkrater sondern eine riesige, oberflächennahe Höhle war, bei deren Einsturz diese aussergewöhnlich grosse und trichterförmige Vertiefung, genannt Doline, entstand.

Nach den lehrreichen Ausführungen von Peter Straub wurde die Wandergruppe im Restaurant Talalp herzlich empfangen und nach dem Genuss des „Vesperplättli“ machten sich alle auf den Heimweg mit dem Bewusstsein, dass wir einen wahren Schatz zur Entstehung unserer wunderschönen Landschaft vor der Haustüre haben und hoffentlich zukünftig mit offeneren Augen durch die Gegend wandern, den die Schätze dieser Erde liegen oft nicht weit abseits des Weges.

Weitere Infos zum Unesco Welterbe Sardona unter https://unesco-sardona.ch

Ein Herr / Ein Glaube / Eine Taufe – 500 Jahre Reformation im Glarnerland

Die Wirren der Reformation waren durchaus auch im Kanton Glarus zu spüren, wie Josef Schwitter in seinem interessanten, aufschlussreichen Vortrag in Näfels zu berichten wusste. Von der ökumenischen Haltung der Glarner Bevölkerung aber zeugt sicher die Inschrift einer der Glocken in der Stadtkirche; Ein Herr / Ein Glaube / Eine Taufe. Der Anlass wurde organisiert vom Kulturforum Brandluft.

nee: Von 1506 -1516, damals als noch altgläubiger Priester, wirkte Huldrych Zwingli als Pfarrer in Glarus. Er war verantwortlich für den Bau der Kreuzkapelle, in der ein Splitter von Kreuze Jesus aufbewahrt wurde und gründete die Lateinschule in Glarus. Zwingli nutzte die Glarner Zeit, seine Studien der Heiligen Schrift fortzusetzen. Die norditalienischen Kriege, insbesondere das Gemetzel bei der Schlacht von Marignano, wohin er Glarner Söldner begleitete, machten ihn zum Kämpfer gegen das Söldnerwesen. Wichtiger als die menschgemachten Traditionen sei die Heilige Schrift, bekannte er ein paar Jahre später, als er in Zürich wirkte und auch gegen den Ablasshandel und gegen das Zölibat Stellung bezog.

Auswirkungen im Glarnerland

Die Glarner Landsgemeinde beschloss 1526 Neutralität im Glauben; die

Durchsetzung dieses Entscheids entpuppte sich aber als sehr schwierig. Zwei Jahre später, an der Landsgemeinde 1528, wechselte der Kanton zum neuen Glauben. Eindrücklich schilderte Josef

Schwitter das ständige Auf und Ab zu jener Zeit; man stritt miteinander, revolutionierte Bestehendes, feierte aber auch miteinander und versuchte, miteinander zu leben und zueinander zu stehen.

1530 wurde im katholischen Oberurnen der Pfarrer von Niederurnen erschlagen. Landammann Hans Aebli, bereits Schlichter beim ersten Kappeler Krieg, konnte auch diesmal einen Bürgerkrieg knapp

verhindern.

Als wahrhaft ökumenischer Mensch, so der Referent, kann Valentin Tschudi, der

Nachfolger von Huldrych Zwingli bezeichnet werden. Zeit seines Wirkens war er um Ausgleich besorgt und zeigte alt- und neugläubigen Bürgern die Pflichten eines christlichen Lebens auf, welche für alle wesentlich und wichtig seien.

Die Angehörigen der beiden Glaubensrichtungen verfügten über unterschiedliche Kalender; die Katholiken standen bereits im neuen Jahr, wenn die evangelischen Mitbürger Weihnachten feierten.

1623 wurde die politische Macht zwischen den Konfessionen im dritten Landesvertrag geregelt: Ein Reformierter war drei Jahre lang Landammann und ein Katholik Landesstatthalter, anschliessend war es zwei Jahre lang umgekehrt. Dies führte zu drei verschiedenen Landsgemeinden, weil die Wahlen nur konfessionsgetrennt vorgenommen werden konnten. Auch die Fahrt wurde eine Weile lang getrennt begangen.

Der gemeinsame Bau der Stadtkirche nach dem Brand von Glarus von 1861 war hingegen ein schönes Zeichen der Ökumene. Im 20. Jahrhundert kam mit der

Industrialisierung die Durchmischung der Konfessionen.

In den 70er-Jahren, nach dem Konzil, kam die Ökumene auf. Man betete und feierte miteinander und hoffte (- und hofft weiterhin) auf Umwälzungen, auf das die anfangs erwähnte Inschrift auf der Glocke zum Tragen komme.

Mit einem langanhaltenden Applaus bedankten sich die Anwesenden bei Josef Schwitter für seinen fundierten, spannenden Einblick in die Reformationsgeschichte des Landes Glarus.

Erlebte Dorfgeschichte - eine Führung durch Näfels

Dieses Jahr lud das Kulturforum Brandluft zum „Gang durchs Dorf Näfels“ unter der kundigen Führung von Fridolin „Osterhazy“ Hauser. Selber aus dem Rautidorf stammend, in erster Linie Näfelserin und dann erst Bürgerin von Glarus Nord, bot sich für einmal die Gelegenheit, mehr über die Gebäude und die Geschichte des Klosterdorfes am Rautihang zu erfahren.

nee. Kühle und Stille empfängt mich in der Klosterkirche Mariaburg an diesem hektischen, sommerlich schwülen Samstagvormittag. Zielgerichtet geht’s ab in die vorderen Bankreihen, wo zu meiner Überraschung bereits Namenstafeln liegen. Ulricus von Nevels, Joh. Michael Hunger, Rapperswil oder Sr. Maria Theresia Scherrer ist da klar und deutlich angeschrieben. Darf ich jetzt trotzdem Platz nehmen? Ja, ich darf und werde sogleich als Kunstmaler Kuen angeschrieben, denn, so Fridolin „Osterhazy“, die Anwesenden werden aktiv einbezogen beim diesjährigen Dorfrundgang.

Der älteste Teil von Näfels, welches bereits 1240 schriftlich erwähnt wurde, ist die ursprüngliche Burg. Mit Fridericus und Ulricus von Nevels nimmt uns der begnadete Erzähler Fridolin „Osterhazy“ mit auf eine Zeitreise von den Anfängen der Siedlung Nevels über die Reformation und Gegenreformation bis hin zur Übergabe des Klosters an die Franziskaner. Wie gewohnt sind seine geschichtlich fundierten Ausführungen gespickt mit launigen Anekdoten und rufen immer wieder ein Lachen hervor.

Fahrtsplatz

Weiter geht es durch den Klostergarten auf die herrliche Klosterterrasse und weiter auf den Fahrtsplatz. Hier, wo jeweils im ersten Donnerstag im April der Fahrtsbrief verlesen wird, treffen wir den „füürigen Geisser“. Seine Geschichte ist ein Müsterchen der zahlreichen Sagen aus dem Rautidorf. Auch Landammann Schindler, einer der ersten Fusionsbereiter des Glarnerlandes lerne ich hier kennen. . Ihm und seiner Regierung ist es gelungen, den in zwei Konfessionen gespaltenen Kanton wieder zu einen und ein den religiösen Begebenheiten angepasstes Fahrtsgesetz zu verabschieden.

Freulerhof und Denkmal

Auf die Zeit der Reisläuferei treffen wir im lauschigen Garten des Freulerpalastes. Die Geschichte von Kaspar Freuler ist mir geläufig, aber dass die selige Sr. Maria Theresia Scherer hier Arme und Kranke betreute, ist mir neu. Auch dass

Emanuel Walcher, ein liberaler Landrat, 1888 den Bau eines Schlachtdenkmals durchgesetzt hat, entzog sich meinem Wissen. Die Letzimauer, welche die ganze Talbreite abriegelte, wurde 30 Jahre vor der Schlacht bei Näfels gebaut. Heute können wir ein rekonstruiertes Teil dieses Wehrs sehen.

Idaheim und Dorfkirche

Auf dem Weg zur Hilariuskirche bestaunen wir das Idaheim, welches als Kinderhort genutzt wird, einst aber der Wohnsitz vom ersten Schweizer General, Niklaus Franz von Bachmann war. Er gilt als Erfinder des Schweizerkreuzes.

Die barocke Hilariuskirche ist weitherum bekannt. Nebst Landrat Schnyder und Otto Haberer treffen wir unter anderem auch Kunstmaler Kuen und ich erfahre endlich, für welche Werke „meine“ Figur verantwortlich zeichnete.

Beim reichhaltigen Apèro riche nutzen die Anwesenden die Gelegenheit für „Wiedersehens“Gespräche. Anhand vieler interessanter Persönlichkeiten habe ich mein Heimatdorf auf eine andere Art kennengelernt, Fakten sind nun gekoppelt an Namen und Bilder. Schön war’s, ich freue mich auf ein nächstes Mal!

Die Linthebene – eine Reise in die Vergangenheit!

Aus unzähligen Puzzlesteinen entsteht ein vielseitiges, bemerkenswertes Bild der Linthebene. Im Bildband „Ännet em Jordan“ wird es in seiner ganzen Fülle und Themenbreite präsentiert. Mit Steve Nann, einem der Autoren dieses wunderbaren Buches, durften die Anwesenden des Vortrags „Ännet em Jordan“ eine Reise durch die Geschichte der Linthebene machen. Organisiert wurde dieser Anlass vom Kulturforum Brandluft.

nee. Sehr anschaulich und leicht verständlich erklärte er den Anwesenden, wie sich der Speer und die Churfirsten gebildet haben. Quer in der Landschaft liegt da der Walensee, auffällig durch seine besondere Lage inmitten eines Tals und auf beiden Seiten von bis zu tausend Meter hohen Steilhängen umgeben. Er entstand in einem sogenannten „Pull-apart-Becken“, das heisst, der Boden ist eingebrochen und hat das Tal des Sees geformt. Geblieben sind die steilen Felswände beidseits des Sees.

Ehrenbürger dank Linthkorrektion

Die Linth floss ursprünglich von Mollis quer durchs Tal nach Niederurnen und Ziegelbrücke. Regelmässig wurde die Ebene von ihr überschwemmt. Als 1780 die Gemeinde Netstal die Linth bis nach Mollis kanalisierte und dadurch die Laufgeschwindigkeit des Wassers erhöhte, lagerte sich mehr und mehr Geschiebe aus den Glarner Bergen in der Linthebene ab. Deren Versumpfung und ein Anstieg des Walensees waren die Folge davon.

Die zu Rate gezogene Eidgenössische Tagsatzung beauftragte 1783 den Berner Ingenieur Andreas Lanz mit der Sanierung der Linth. Seine Pläne sahen vor, das Wasser der Linth in den Walensee zu führen, damit sich das Geschiebe dort ablagern konnte. Da der Kostenvoranschlag von 90‘000 Gulden sehr hoch war, beschloss die Tagsatzung erst 1803 die Realisierung der Linthkorrektion. Hans Conrad Escher, als Leiter unter anderem zuständig für die Finanzierung des Projektes, verlangte während der ganzen Zeit nie einen Franken Honorar für seine immense Arbeit. Die Gemeinde Bilten verlieh ihm noch zu Lebzeiten das Ehrenbürgerrecht, die Tagsatzung den Zusatz «von der Linth».

Zeitreise am Walensee

Anhand verschiedener Bilder zeigte Steve Nann anschliessend die Veränderung der Landschaft der Linthmündung beim Walensee auf. So konnten die Anwesenden sich ein Bild vom einsetzenden Landgewinn dank der Trockenlegung des Riets machen. Bereits 1920 wurde das erste Strandbad in der Ostschweiz am Walensee (altes Strandbad) eröffnet.

Steve Nann wies auf die ursprüngliche Führung der Eisenbahnlinie hin, die ähnlich der Schwärzistrasse von Ziegelbrücke über Weesen nach Näfels-Mollis führte, bis die Strecke Ziegelbrücke-Näfels-Mollis sie verdrängte. Ein weiteres Thema war die Stationierung einer richtigen Walenseemarine samt ihren Patrouillenbooten! Und er erzählte dem erstaunten Publikum vom Aufenthalt Leni Riefenstahls, Hitlers bevorzugter Filmemacherin, an den Gestaden des Walensees.

Noch viel länger hätte man dem begnadeten Erzähler zuhören können mit seinen spannenden Geschichten über die Linth und die Linthebene. Sicher aber wurde die Lust geweckt, einmal einen Blick über oder der Linth entlang zu wagen und Neues in Altem zu entdecken.